|

樂評人:北大南柱赫

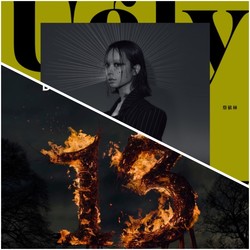

推薦歌曲:蔡依林〈惡之必要〉,收錄於專輯《Ugly Beauty》

蔡依林以一曲〈惡之必要〉,為專輯《Ugly Beauty》拉開充滿力量的黑色序幕。歌曲藉由陰森暴力的前奏、高冷疏離的吐字姿態,營造出全副武裝的氛圍;更破格地採用她過往未曾嘗試的 Drill 唱腔,一舉奠定了整張作品深刻自省、直視陰暗面的探索基調。

歌詞由已故作家李維菁所填,充滿哲思的文字猶如一把剖開現實的利刃。李維菁擅長以精闢觀點道出現代女性心聲,由她來書寫人性深處的赤裸黑暗,顯得格外貼切與適合。歌詞傳遞出一個重要訊息:我們唯有勇敢凝視自身的黑暗情緒,才有機會尋獲活下去的路徑:歌曲中的「惡」並非傳統意義上的邪惡或罪惡,而是一種面對外界壓力與自我要求時,不得不採取的「必要情緒」或「必要姿態」。它深入探討了在人際關係中自我保護,或在自我成長歷程中,必須學會的「使壞」或「逞強」哲學。

尤其歌詞中那句:「我的好/我的壞/這些年我不知道/原來逞強不是堅強/容許我自己/喜歡自己不完美/帶他走四方」,更是神來之筆,直接點明了從盲目追求完美到最終接納不完美的深刻心理轉變。這不僅是蔡依林個人勇敢的心聲,也深深觸動了無數在社會規範下努力「做個好人」的聽眾。「惡之必要」的核心,其實正是「擁抱陰影的必要」,是邁向自我和解至關重要的一步。

音樂方面,開頭低沉的電子音色和蔡依林略帶嘶啞的聲線,如同在黑暗中進行一場徹底的自我審視。隨著歌曲推進,抓耳的節奏漸次湧現,副歌的爆發力更展現了天后駕馭複雜音樂的能力。製作上的精緻度和前衛感,強勢宣告了蔡依林音樂風格的再度突破,邁向更具實驗性與國際化的全新方向。

總結來說〈惡之必要〉不僅是一首「帥氣」的指標性舞曲,它更是蔡依林對「Ugly Beauty」的專輯概念最直接、最有力的宣言。它勇敢地將過去被視為弱點或缺陷的部分,重新定義為個性和力量的泉源。無論從歌詞深度、音樂製作的超高水準,還是天后的精湛演繹來看,這都是一首兼具思想性與流行性的頂級華語作品,為整張專輯樹立了無可匹敵的極高標竿。

|